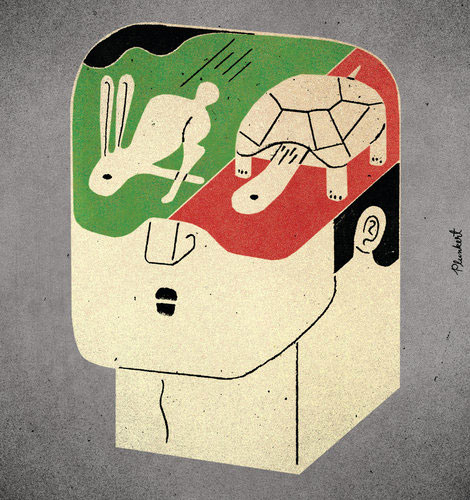

En el año 2011, el premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, publicó el libro Pensar rápido, pensar despacio, donde expone principalmente su “teoría del proceso dual”. Se trata de dos formas distintas de pensamiento:

• El sistema 1: es subconsciente, rápido, automático, asociado a lo que denominamos “intuición”. Es independiente de la memoria de trabajo y de otras habilidades cognitivas superiores.

• El sistema 2: es lento y requiere esfuerzo (por eso también se le llama deliberativo). Es secuencial, implica mecanismos conscientes y utiliza otras habilidades cognitivas. Controla y encauza las intuiciones del sistema 1, además de encargarse de las decisiones finales.

Este tema ha captado mucho mi interés desde hace un tiempo, pues con Mamen Horno (autista, lingüista, autora del maravilloso Un cerebro lleno de palabras) estamos realizando una investigación —base de mi tesis doctoral en lingüística— sobre la inducción categorial. Es decir, analizamos la diferencia entre nuestro modo de categorizar (y construir conceptos y significados) como autistas y el de los alistas (no autistas). Parte de nuestro marco teórico, entonces, apunta a las formas del pensamiento. Como quizá ya intuye, la prevalencia del sistema 1 describe mejor a la población típica, mientras que la del sistema 2 caracteriza a la autista.

En el campo de las habilidades sociales típicas podemos encontrar fecundos ejemplos de nuestra diferencia en el razonamiento. Las “reglas” que rigen la interacción social cotidiana son intuitivas para la mayoría de la gente. No les cuesta responder apropiadamente a diversos tipos de saludos ni se detienen a pensar si deben sonreír ante una broma poco ingeniosa. Lo hacen de manera rápida, sin esfuerzo manifiesto. Nosotros no podemos utilizar nuestra intuición en situaciones habituales, no por carecer de ella, sino porque la nuestra posee otros reflejos. Por ejemplo, en mi labor como psicólogo, muchas veces la intuición me dice “es autista” incluso en los momentos iniciales de la primera cita.

Para los estándares de nuestra sociedad, interactuar nos supone un esfuerzo más o menos notable. En la base de nuestro procesamiento cognitivo, la rapidez no es algo contemplado en el diseño. Nuestra atención se dirige a los detalles: procesamos privilegiándolos, vamos de las partes al todo y no del todo a las partes, como la población típica. Perceptualmente, nuestra comprensión del objeto o tema será más rica (por ello Mottron, refiriéndose a nuestro estilo de procesamiento, habla de “función perceptual mejorada”), pero necesariamente más lenta que la de quien ve el conjunto y responde lo necesario. El mundo típico no exige profundidad en muchos casos, sino solo la superficie. Ese es nuestro drama cotidiano: no poder ser superficiales.

Justamente, nuestro tipo de procesamiento favorece la inducción, es decir, partimos de observaciones específicas para establecer conclusiones. A esto se le llama también procesamiento bottom-up (procesamiento ascendente), aquel que va desde los estímulos, desde los objetos sensibles, de modo secuencial hasta los procesos de pensamiento.

Si me interesan los celulares como interés profundo, no tendrá mucha relevancia decir que un iPhone 16 Pro y un iPhone 14 son ambos celulares. Sé que lo son, pero mi análisis empieza por cada uno: sus características y detalles, lo que los asemeja y los diferencia. Así comprendo su funcionamiento y encuentro patrones. Nuestra mente es (híper)sistemática. Sistematizar información supone encontrar las reglas que rigen un sistema, las que asemejan y diferencian un conjunto de objetos.

El sistema 2 es secuencial e implica reglas y fórmulas. La población típica suele tener un procesamiento top-down(procesamiento descendente), es decir, deductivo, desde un concepto o pensamiento hacia los objetos. Por ejemplo, las creencias sociales típicas funcionan como atajos cognitivos. Una de ellas es: “todo bicho pequeño es un insecto”; luego, “la araña es un insecto” y, sin embargo, no lo es, pues pertenece al grupo de los artrópodos. La creencia simplifica y agiliza el pensamiento (aunque sea científicamente errónea, es funcional socialmente). Es un tipo de pensamiento vuelto intuitivo. Saber que la araña es un artrópodo es una información adicional que complejiza el proceso, algo que nos resulta grato, pero que es poco útil en un mundo que no se rige por la exactitud, sino por la apariencia.

Cuando intentamos comprender las habilidades sociales típicas, establecemos reglas, constantes, excepciones, fórmulas. No es vano recordar que muchos autistas se sienten como una suerte de antropólogos en su propio medio social (recordemos Un antropólogo en Marte de Temple Grandin). Incluso en los años noventa del siglo pasado, un químico autista, Marc Segar, escribió Haciendo frente. Una guía de supervivencia para personas con el Síndrome de Asperger. Desde entonces hasta hoy, muchos manuales han sido escritos con el propósito de darnos cierta brújula en el mar de la interacción social.

Nuestro privilegio del sistema 2 es más útil en entornos donde podamos dedicarnos a nuestros intereses profundos con tranquilidad: un laboratorio, una traducción, una pintura, la programación, la observación de hormigas, el coleccionismo de guijarros, etc. Donde podamos centrarnos en descubrir nuevos detalles y repasar los ya conocidos, comprobando las fórmulas y constantes, ampliando el patrón, reformulando. Todo ello de manera necesariamente lenta, como ocurre con toda pasión digna de ese nombre, como sucede en toda contemplación.

Las personas del sistema 1 prefieren otros entornos, donde se fluya con mayor rapidez, con actividades, conversaciones e interacciones en paralelo. Sistematizar esas reglas toma tiempo y cuesta muchos suspiros y sinsabores, y, aunque es necesario aprender muchas de ellas, no encontraremos las constantes que las gobiernan.

Vuelve a tu pintura, júntate con otro amante de la conservación de vinilos, mira con afecto a quien observe las hormigas como tú, regala un guijarro a quien quieras bien. Saborear la vida, vivir y no sobrevivir, requiere lentitud.